余下只有音乐——听“水磨行腔”昆曲音乐研究传承音乐会有感

单奕翔

曲,乐之支也。

——[明]王骥德

2022年4月13日,一场题为“水磨行腔”的昆曲音乐研究传承音乐会在北京音乐厅上演。音乐会中所奏十二首曲目中,除《皂罗袍》带有人声演唱外,其余均为器乐音乐作品。从昆曲器乐曲牌改编的《春日景和·万年欢》《朝天子·普庵咒·小开门·节节高·小拜门》《春日景和》,到十番细吹《到春来》《普天乐》,再到唱腔曲牌器乐化演绎下的《懒画眉》《朝元歌》《斗鹌鹑》《步步娇》《五转》,当昆曲音乐的和美徐徐显现,呈现在听众眼前的是一幅定格血脉精魂、不可复制的华彩瞬间。

戏曲音乐会中对音乐的表现区别于完整戏曲表演时戏剧本身决定的严格架构,演员有更多的空间去展示自身高超的技艺与对音乐的个性化处理,即便是一定程度上超脱戏剧本身的重“艺”轻“戏”亦会得到观众的充分理解。然而,“水磨行腔”昆曲音乐研究传承音乐会中的表演者并未将展示的重点聚焦于他们本已具备的卓越技巧,他们通过这些高度器乐化的作品,传递出了一种隽永的中国化器乐音乐理念。这在以昆曲唱腔曲牌改编而成的作品中尤为突出,当原本受曲牌格律巨大影响衍生的唱腔音乐剥离去文辞之后,纯粹音乐的表现无疑在一定程度上颠覆了其原本的音乐属性。这场音乐会组织者、创作者、演奏者在破与立之间呈现了一个模糊却真挚的中国化器乐音乐理念,在文字褪去之后,余下只有音乐。

一、破:文字退去后的音乐

音乐会中五首根据昆曲唱腔曲牌改编演绎的作品无疑是备受瞩目的,这既源于此次音乐会的主题,又与音乐会所选昆曲唱段的经典性密切相关。演奏者依然按照昆曲伴奏的乐队组织方式进行演奏,笛子作为主奏乐器在乐队中占据主导地位。在唱腔音乐失去文辞的助力后,摆在作曲家与演奏家面前的优先问题显然是音乐主体性如何确立与巩固,以及昆曲原本的听觉审美体验与精神气质如何以新颖形式传递给观众。

(一)重复音腔的强化与唱腔的简化

对原本昆曲唱腔中一些可以奠定音乐统一风格的特征性旋法或片段性旋律的保持与强调是作曲家与演奏者在保持音乐主体性上走出的重要一步。演奏家将原本昆曲唱腔中的特性音列在曲笛声部加以强调,并由琵琶、二胡等其它乐器在其声部以支声复调形式再次加以强调。在作品《朝元歌》中,原本《玉簪记·琴挑》所唱数支【朝元歌】中数次出现(谱例1)的角音至羽音的音阶上行与徵音至商音的音阶下行构成了一组特性音列,在作品中以支声复调的形式强调。值得注意的是,这种相似度与出现频率均较高的音列带有对曲牌的超脱性,这一五声音阶羽调式的音列在昆曲《牡丹亭·惊梦》商调【山坡羊】、《牡丹亭·寻梦》仙吕入双调【忒忒令】、《琵琶记·描容》南吕宫【三仙桥】、《红梨记·访素》正宫【普天乐】等大量曲牌中均有出现,只是存在音高的移位。一定程度上,音乐会中脱离了文辞的昆曲唱腔音乐通过对超脱曲牌本身音乐材料的强调性使用表现了一种含蓄的纯音乐情绪。不同于现代前卫性音乐创作中对腔化的微分性旋律的开发,“水磨行腔”音乐会中的独立音腔自始至终地在流动过程中发生着细腻的变化,并保持着一种民间性的情趣。

谱例1:《玉簪记·琴挑》【朝元歌】中的特性音列(部分)

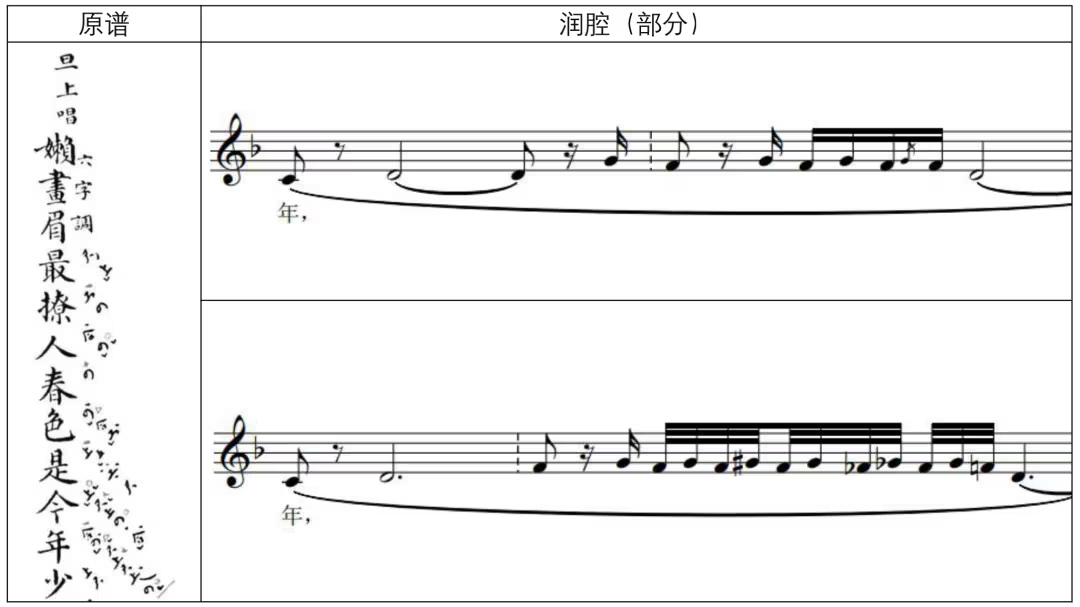

同时,为使音乐更具凝聚力,对包括润腔与律动两方面在内的原本唱腔音乐的简化似乎是不可避免的。作品《朝元歌》《步步娇》原本曲牌中与语言节奏密切相关的8/4拍自由律动变更为规整的4/4拍节奏,使得乐队与曲笛的配合更密切。在作品《懒画眉》长大的引子结束后,原本“最撩人春色是今年”中“年”字复杂的润腔(谱例2)随文字一起退场,头腹尾润腔的压缩为音乐的表现提供更多空间。

谱例2:《牡丹亭·寻梦》【懒画眉】原谱及部分润腔版本

(二)音色对比的并置

除特征性旋法与旋律片段的使用外,音色在器乐化的唱腔曲牌音乐中亦起着表现力与结构力的重要作用。褪去文字的昆曲唱腔中模糊的主题意义、点描式的特征一定程度上造成了旋律的细碎化,在初听时旋律的价值相较于音色或许更难给听众以深刻印象。为此,音乐会对其中一些经典曲牌的乐器组合进行重新设计,将音乐的陈述通过音色进行组织、发展。作品《懒画眉》中虽然乐队演奏围绕箫展开,但其中笙的音色在音乐的陈述过程中相较于弦乐器,在多处复旋律的表现中起到了突出作用。在作品《斗鹌鹑》中,乐队虽然依然以曲笛的表现为导向,但在音乐演绎上不再以曲笛一家独大,而是与箫相辅相成,者交替完成音乐的陈述。虽然旋律依然存在,但这种依靠音色布局与交替发展的求变思维不禁使人联想到西方20世纪“超级主题”的音色布局思维,虽然道路与效果相反,但探索方向一致。

二、立:音乐重构下的理念

时至今日,昆曲音乐传统与时代的距离已然扩大,且在持续扩大,为保持其音乐的生命力,创作过程中对传统部分的扬弃是创作者面对的重要问题。“水磨行腔”昆曲音乐研究传承音乐会中,包括一度、二度创作在内的创作者们通过对音乐的变革,削弱了昆曲唱腔音乐原本的文人气质,并进一步传达出一种新时代的昆曲器乐音乐理念。

(一)文人气质的退场

文人精神作为中国传统文化的重要组成部分,在专业音乐创作领域备受瞩目,作为以在历史上受文人群体高度参与的昆曲音乐为表现对象的音乐会,似乎天然地应该与文人气质挂钩。然而,此次音乐会上唱腔曲牌中文字的隐去、音色的突出、节奏的重构、润腔的简化,在客观上使文人气质与唱词一并退场。褪去文辞的昆曲唱腔音乐不再如郢中白雪,唱腔曲牌自由洒脱节奏中流露出的中庸气质被节奏的规范与音乐结构力的重构抹除。当在音乐会曲目单中看到《朝元歌》的名字时,很难不让人联想到琵琶大师刘德海的同名作品。作为同一昆曲唱段器乐化的产物,二者在依照昆曲叠腔、滑腔等腔格进行音乐创作时有诸多相似之处。更重要的是,二者为重铸音乐结构力而进行的变化重复、音色对比均存在对纯粹昆曲唱腔音乐本身碎片化、无主化的背离,进一步表现出对文人情调的反叛,呈现出一种新时代昆曲音乐的创作倾向。

在注重思想内涵的原则下,文人笔下的戏曲在题材的选择和剧情的处理上大都严肃。同样,对思想内涵的注重和对娱乐效果的轻视是相联系的,也是文人戏曲对于作品抒情性质的强调,在诸多文人戏曲家的创作中,“情”均被置于重要地位,汤显祖就曾言:“师讲性,某讲情。”而作为艺术家,此次音乐会的创造者们在音乐的构建上表现出与历史上文人的显著差异。唱词消失后音乐简化的必然要求使得音乐的抒情性并未颠覆,反而在坚守抒情性的基础上由于结构凝聚力的增强大大强化了音乐的可听性;唱词消失下音乐主体性的强化以及单个唱段的音乐会设计大大削弱了昆曲唱腔音乐的戏剧性,使其原本刻板严肃性为音乐的通俗性与娱乐性让步,从现场听众们的反应反不难看出此次音乐会对其精神世界的滋养。音乐会中所表现出的区别于历史上昆曲音乐创作的文人气质的倾向鲜明表现于对音乐可听性、通俗性的靠近。

(二)区别于纯音乐的器乐音乐

“水磨行腔”昆曲音乐研究传承音乐会虽然为纯器乐形式演奏,但相较根植于18、19世纪的纯音乐(绝对音乐)理念,此次音乐会更多传达出一种中国化、戏曲化的器乐音乐理念。显然,除西方文化语境外,其他文化并不存在纯音乐的概念,纯音乐也并非放之四海皆准的真理,即使在欧洲文化内部,纯音乐理念也带有强烈的德奥音乐属性。与纯音乐概念诞生时所处环境相似的是,昆曲音乐同样与文字、戏剧动作等要素紧密关联,音乐内容一定程度上依附于外在客体,如克劳斯(Christian Gottfried Krause)所说:“声乐作品中音乐与歌词共同表情达意,传递信息并令听众共情,这使得声乐相较器乐更具优势。” 任何音乐观念都是一种历史性的存在,在器乐化道路上,此次音乐会的创作者们通过对昆曲唱腔音乐这一审美对象的形式变化使观众作为审美主体的想象力和理解力对音乐形式的观照,引起了二者和谐的自由活动。同时其中保持着的昆曲唱段的完整性使得熟悉昆曲音乐的听众依然保持着对已消失文本的感知。单个作品宏观结构的保持延续着昆曲唱段原有形式的生命力,这与纯音乐理性意识下音乐形式的内在统一背道而驰,宏观结构的传统性与微观处理中对传统的反叛构成了此次音乐会唱腔曲牌做新意的核心,传递出是中国现代戏曲音乐创作者的可能性追求。

结语

明代戏剧理论家王德骥在其著作《曲律》开篇处提到:“曲,乐之支也。”以文体间的传承嬗变阐释戏曲的发展道路,并强调了音乐的作用,即戏曲文本是融合音乐性与文学性的“曲”。这种文人化思维与此次音乐会创造者们所展现出的新时代昆曲器乐化创作思维相去甚远,但不可否认其一定程度上历史性的引导。昆曲音乐的创作目前仍存在困境,传统要素的扬弃与创新的程度这一老生常谈的问题仍是创作者面对的重要问题。令人欣喜的是,此次音乐会在思想高度上给人以新意。

参考文献:[1][明]王骥德:《曲律》[M],载于《中国古典戏曲音乐论著集成·第四卷》,北京:中国戏剧出版社,1959年第1版。[2]俞振飞:《粟庐曲谱》[M],上海:上海辞书出版社,2013年第1版。[3][明]陈继儒:《批点牡丹亭题词》,收录于徐硕方笺校,《汤显祖集》,北京:中华书局,1965年版。[4]路应昆:《中国戏曲与社会诸色》[M],吉林:吉林教育出版社,1992年第1版。[5]路应昆:《当代戏曲音乐创作的两个问题》[J],艺术评论,2013年第5期,第21-24页。[6]刘正维:《20世纪戏曲音乐发展的多角度研究》[M],北京:中央音乐学院出版社,2004年第1版。[7][德]卡尔·达尔豪斯:《绝对音乐观念》[M],刘丹霓译,上海:华东师范大学出版社,2019年版。[8] Mary Sue Morrow, German music criticism in the late eighteenth century, Cambridge University Press, 1997.

作者简介:单奕翔(2001-),中央音乐学院2019级音乐学专业本科生,研究方向为音乐学、传统音乐理论。

本文图片由张友刚、李雷/摄

《人民音乐》杂志2022年8月号